我院赵鑫、张海林团队在农作物秸秆资源及其固碳减排潜力研究方面取得重要进展

近日,我院张海林教授团队联合农业农村部农业生态与资源保护总站等单位在国际知名学术期刊Resources, Conservation and Recycling发表了题为“Estimation of crop residue production and its contribution to carbon neutrality in China”的研究论文。

作物秸秆是农业土壤碳库的一个关键来源,为应对气候变化提供了巨大潜力。秸秆还田一直是最便捷的秸秆利用方式,也是保护性农业的需求,在全球范围内被采用。除此之外,作物秸秆还可以被用作动物饲料、生物基生产(生物燃料、生物乙醇)的原材料、燃料和土壤改良剂等。近年来,中国大力推广秸秆“五料化”利用,分别是肥料化、饲料化、燃料化、基料化和原料化。然而,这五种综合利用方式在固碳和减排方面可以达到的规模和潜力仍然未知,因此对当前作物秸秆的利用及其固碳减排贡献进行全国性评估有着重要意义。

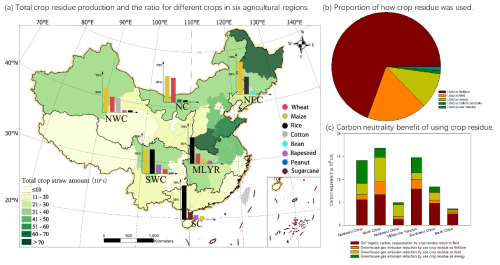

图1. 我国农作物秸秆产量及其综合利用的固碳减排量

研究结果显示,2001年至2020年间,我国秸秆总产量和可收集量随时间变化可以分为三个阶段:2001-2003年产量下降,2004-2015年产量增加,2016-2020年产量稳定,增加主要是由东北地区的玉米生产推动的。从总产量情况来看,2020年我国作物秸秆总产量为7.4亿吨。2018年至2020年间的平均可收集总产量为6.03亿吨/y,其中89.3%的秸秆进行了秸秆综合利用。秸秆肥料化利用的占比达到69.3%,其次是饲料化(17.8%)和燃料化(10.6%),仅有2.1%被用作基料化或原料化。秸秆综合利用的总固碳效应(TCE)为利用作物秸秆替代化肥、动物饲料或能源消耗导致的有机碳封存总量和温室气体排放减少总量。结果表明,由于目前中国对所选9种作物的秸秆综合利用,全国固碳减排总当量为6.26千万吨C eq/y。其中,由于秸秆肥料化利用减少了7.8百万吨C eq/y的温室气体总量;饲料化利用减少了1.39千万吨C eq/y。

根据我国总碳排放情况来看,通过秸秆综合利用可实现的固碳减排总量约占27.7%的农业系统碳排放量和2.1%的全国碳排放总量。通过进一步优化秸秆还田量、还田技术、提高秸秆能源转换率等方式可进一步提升秸秆综合利用固碳减排潜力,有效推动农业碳中和乃至全国碳中和战略的实施。

本研究是该团队在对秸秆还田效应原理与技术模式长期研究的基础上,从秸秆资源化利用的固碳减排潜力角度,评估了当前秸秆利用方式的农业碳中和贡献,这对我国农业低碳绿色发展有重要意义。学院保护性农业研究团队赵鑫副教授、在读博士生李若晨为论文共同第一作者,农业农村部农业生态与资源保护总站徐志宇正高级农艺师和中国农业大学张海林教授为论文通讯作者。本研究得到国家现代农业产业技术体系(CARS-12)及中央高校基本科研业务费专项资金项目(2022TC083)支持。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2024.107450