Genome Biology |引导编辑系统再升级!小麦研究中心开发高效植物多基因引导编辑系统

引导编辑系统(Prime editor, PE)作为目前应用灵活、前景广阔的新型基因组编辑工具,可以实现植物基因组任意碱基的替换以及小片段的插入和删除,并在与位点特异性重组酶耦合时展现出高效精准大片段定点插入的潜力。由于PE在植物中的编辑效率偏低,目前虽有多项研究通过不同策略来提升植物引导编辑系统的效率,但这些改进的引导编辑器依然存在位点偏好明显、普适性较差等问题,并且大多数优化集中在水稻和玉米等二倍体植物中,对于小麦等多倍体植物中的引导编辑效率依然很低,很难有效利用。因此,开发高效、稳定、尤其适用于多倍体植物的引导编辑系统仍是研究的难点和热点。

2023年6月29日,中国农业大学小麦研究中心在Genome Biology在线发表了题为“Efficient and versatile multiplex prime editing in hexaploid wheat”的研究论文,该研究从多角度对植物引导编辑系统进行了全方位的优化,使得编辑效率得到大幅度提升,并基于此开发了高效的植物多基因引导编辑系统,在小麦中实现了8个基因的同时精准编辑,拓宽了引导编辑系统的应用范畴,为作物优势性状叠加提供新的技术支持。

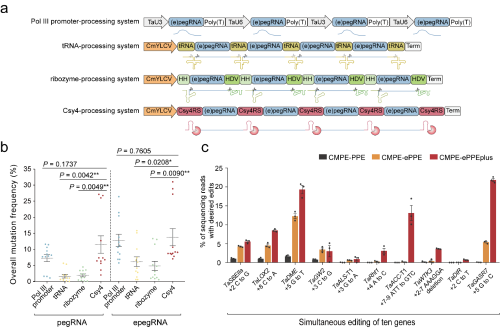

该研究首先在此前报道的植物引导编辑器ePPE(engineered plant prime editor)基础上进行了编辑器版本的再升级,主要包括如下优化:其一,在pegRNA 3′端添加不同的RNA基序,结果表明tevopreQ1结构基序可以有效提高小麦内源靶点的编辑效率,这与在人类细胞以及水稻和玉米中的研究结果一致;其次,借鉴前人优化策略在SpCas9中引入氨基酸突变和改变核定位信号来优化nCas9-RT融合蛋白结构,使引导编辑效率在小麦中提高了3.1倍;更为重要的是,该研究发现了一个新的逆转录酶氨基酸突变位点V223A,引入该突变可使编辑效率提高2.8倍。通过将上述三方面的优化策略叠加整合,最终开发了高效的植物引导编辑系统ePPEplus。小麦原生质体测试结果表明,与初始的植物引导编辑系统PPE(Plant prime editor)和ePPE相比,ePPEplus系统使编辑效率平均分别提高33.0倍和6.4倍,最高可达18.9%(图1),显著提升了引导编辑系统的编辑能力。

图1 引导编辑器ePPEplus的开发

由于多倍体植物基因组的复杂性和冗余性,在研究基因功能或多个基因/位点赋予的复杂性状通常需要同时引入多个突变。引导编辑系统以灵活性和多功能性为多基因编辑提供了一个有前景的平台。因此,该研究在ePPEplus系统的基础上,通过评估四种多个pegRNA加工策略的编辑效率,建立了基于Csy4核糖核酸内切酶介导的多基因引导编辑系统(Csy4-mediated multiplex prime editing, CMPE)(图2a和b)。CMPE系统在小麦原生质体中可以有效实现4~10个基因的同时编辑,效率平均为7.4-10.3%,比PPE和ePPE系统分别平均高49.1倍和10.5倍,并且随着靶基因数量的增加,特定位点的编辑效率并无显著变化(图2c),证明了CMPE-ePPEplus系统的多基因编辑能力和有效性。

图2 多基因引导编辑系统的建立

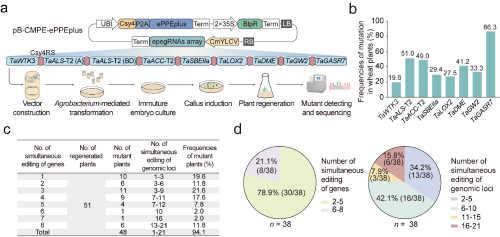

为了更进一步探究上述多基因引导编辑系统稳定遗传转化小麦植株的应用潜力,该研究仅通过一组pegRNA同时靶向与抗病、抗除草剂、品质、产量等性状相关的多个基因,最终在小麦中实现了2~8个基因的同时精准编辑(最高可同时编辑21个基因组的位点(Genomic loci)),总编辑效率高达74.5%(图3a和b)。值得注意的是,51株T0再生植株中有6株(11.8%)发生了8个基因的同时编辑,实现了小麦植株中不同有利等位基因的聚合(图3c和d)。同时,该研究成功获得稳定遗传的突变体植株,证明了CMPE系统在多基因编辑中产生有效遗传突变的可行性,并且可以通过遗传分离获得transgene-free的无转基因成份的植株。该研究是首次利用引导编辑系统获得小麦突变体的报道,将为多倍体植物的引导编辑及多基因叠加提供重要的参考和借鉴。

图3 多基因引导编辑系统介导的小麦突变体的获得

综上所述,该研究通过对引导编辑系统的pegRNA、逆转录酶以及融合蛋白构造三个方面进行改造设计,开发了高效的再升级版植物引导编辑器,显著提高了引导编辑系统在六倍体小麦中的编辑效率,并建立了高效、精准、稳定的多基因引导编辑系统,拓宽了引导编辑系统在植物基因组编辑中的广适性,并为作物遗传改良尤其是多倍体作物多位点/多个优良性状的叠加提供重要的技术支撑。

中国农业大学农学院小麦研究中心的宗媛教授为该论文的通讯作者。博士生倪培和硕博连读生赵一迪为共同第一作者。小麦研究中心孙其信教授和倪中福教授对该工作进行了指导和帮助。

该工作得到了国家重点研发,国家自然科学基金项目,分子设计育种前沿科学中心和海南崖州湾种子实验室的资助。

全文链接:https://doi.org/10.1186/s13059-023-02990-1

图文:宗 媛

责编:张晨阳

审核:董朝斌