凝心聚力,团结奋进,展工人先锋力量--农学院工会巡礼

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是中国共产党联系职工群众的桥梁和纽带。以习近平同志为核心的党中央高度重视和大力推进党的工运事业和工会工作。中国农业大学农学院工会在学校党委和校工会的领导下,找准工会工作与党的中心任务的结合点、切入点、力点,推动党的决策部署在工会系统落地落实,全面推动农学院高质量发展。2023年学院获得“全国工人先锋号”称号,是北京市教育系统唯一获此殊荣的工会集体。学院始终秉承“解民生之多艰、育天下之英才”的校训,以立德树人为根本,以强农兴农为己任,牢记端稳中国饭碗、夯实粮食安全根基的使命,凝聚成“教民稼穑 明德笃行”的院训精神,以成为中国农业大学的“旗舰学院”,成为全国农学院的“领头羊”,成为世界一流的“作物学”学科为定位,全面发挥党的引领作用,主动担当、凝心聚力、守正创新,带动全院师生为中国式现代化和农业强国建设持续贡献力量。

一、坚持党管人才,赓续强农兴农血脉,建一流团队

学院坚持党管人才,充分发挥党组织政治引领作用,并加强治理体系建设,下设“四系九中心”,分别是:作物生态与农作学系、作物生理与栽培学系、作物遗传育种系、种子科学与生物技术学系4个系;另设区域农业发展、作物生理与栽培、作物化控、生物质工程、玉米、小麦、水稻、特用作物以及种子科学与技术9个研究中心。

学院精准引才;发挥党组织文化内驱功能,精心育才;发挥工会组织服务支撑功能,精细护才。

现有教职工143人,其中专任教师119人,其中拥有人才称号的人数占全院教师总数的23.7%。中国工程院院士2人,国家级人才23人,国家级青年人才19人。国家级教学名师1人,北京市教学名师2人。学院45岁以下青年教师62人(占比57.4%),后备力量强劲,发展潜力巨大,逐步形成一支结构合理、质量优良的师资队伍。2023年,学院大力推进高层次人才倍增计划,新增院士1人,国家级人才1人,国家级青年人才5人,持续构建一流团队,形成人才分类发展新格局。

图1 学院人才统计

二、强化思想引领,传承百年红色基因,创一流工作

农学院源自于1905京师大学堂农科大学,已有118年历史。百年历程形成了深厚的红色积淀,锻就了崇高炽热的理想信念。一代代农院人在党的感召下,坚决听党话,跟党走,为国担当,矢志不渝。传承红色基因,弘扬科学家、教育家精神,引导教职工坚定为党育人、为国育才的初心使命,创一流工作。

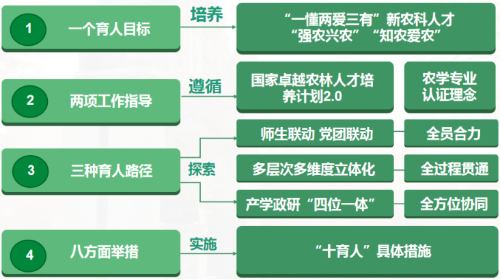

学院始终以厚植爱农情怀为本,以强化兴农本领为基,不断提升农业强国建设人才培育的质量。作为教育部首批“三全育人”综合改革试点学院,探索新农人培养机制,围绕培养“懂农业、爱农村、爱农民”“有理想、有本领、有担当”的育人目标,打造了“一二三八”工作体系,构建学院育人大格局,培养爱农知农新型人才。

图2 “三全育人”工作体系

学院不断提升世界一流作物学科的创新引领能力,对标高校基础研究主力军和重大科技突破生力军,充分发挥“国家队”的引领作用,成为世界重要的作物学创新高地。学院科研成果丰硕,在农作物重要遗传资源基因发掘、主要作物重要性状遗传调控机制解析领域有重大原创性理论突破,部分成果已经达到国际先进水平。

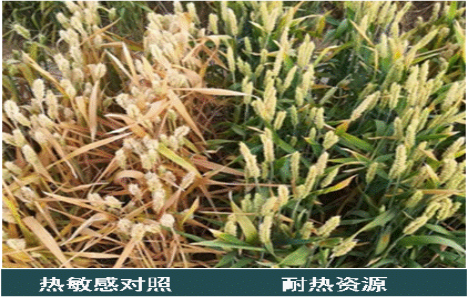

例如:围绕小麦耐热种质资源和基因发掘鉴定及其育种利用的瓶颈问题,创建了小麦耐热资源创新和高效利用的技术体系;

图3 小麦耐热资源创新

率先建立了包括分子标记和单倍体技术在内的现代玉米育种技术体系;

图4 规模化单倍体加倍与高效组培加倍

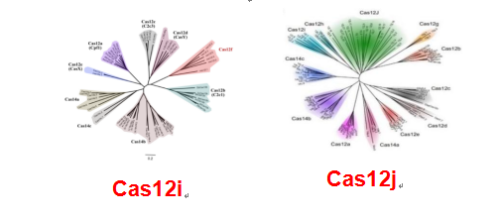

在种业发展重大卡脖子问题上取得突破,原创具有自主知识产权的新型基因编辑系统Cas12i和Cas12j,突破基因编辑“卡脖子”技术,是培育重大新品种和保障国家粮食安全的利器;

图5 基因编辑核心底盘技术打破国际专利垄断

在水稻领域,对亚洲栽培稻演化的分子机理的探究与剖析为水稻分子育种提供理论依据和基因资源,具有国际特色。

图6 野生稻和栽培稻

三、坚持“四个面向”,夯实粮食安全根基,做一流服务

学院工会支持和鼓励教职工充分发挥专业所长,坚持“四个面向”,精准对接国家需求,主动服务国家脱贫攻坚、种业振兴、粮食安全和乡村振兴等重大战略,以解决国家种业重大基础科学问题和“卡脖子”技术为主攻方向,不断在工作岗位上踔厉争先,做一流服务,奋勇创新,建功新时代。

在党委“三带三合”模式,培养“一懂两爱”人才的政治引领下,学院教职工深入乡村一线开展技术指导、科普宣讲、志愿服务等活动,倾心助力脱贫攻坚和乡村振兴,全力推进教育扶贫、文化扶贫、产业扶贫和科技扶贫。

图7党支部共建活动

带领全国50余所涉农高校同仁,成立“全国农学院协同发展联盟”,牵头组织全国农科学子联合实践,调研形成专著并引领推广扶贫实践经验;

图8 全国农科学子联合实践活动

在探索新农人培养机制方面,面向时代需求设立精准扶贫研究生专项、乡村振兴青年农场主菁英班和种业菁英班,开办竞雄玉米育种学校和蔡旭小麦育种学校,培养了国家急需的作物育种高级技术人员,为脱贫攻坚、乡村振兴和种业振兴持续提供人才资源和动力,形成了高校“范式”。

图9 乡村振兴研修班

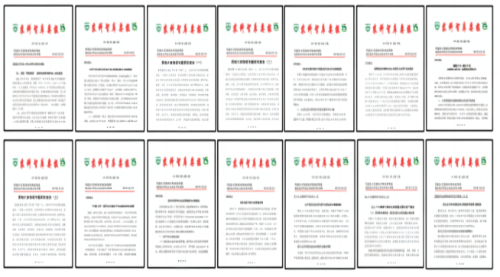

建成了一批学科汇聚的高水平智库,通过提交政策建议及《农科智库要报》等建言献策,为农业强国建设贡献战略咨询力量。院地合作全面深化,建设教授工作站6家,在智慧栽培、智能育种等领域开展深度合作。

图10《智库要报》

图11 教授工作站

与对口院校合作,邀请海南大学、塔里木大学、西藏农牧学院等500余名师生线上线下参加思农学术论坛。工会职工倪中福、陈阜受邀参加西藏农牧学院主办的“第一届高原作物研究学术论坛”并作报告。

图12 思农论坛

在国际上,参与建设中巴联合学院,设立农艺与种业专硕。依托111引智基地,邀请国际专家进行学术交流。获批国家留学基金委乡村振兴人才培养专项,资助师生开展国际交流,订单式培养乡村振兴国际菁英人才。

图13 乡村振兴国际化菁英人才订单式培养项目

持续实施一流学科培优行动,产学融合,拓展实验场站建设。新增玉米生物育种全国重点实验室,生物育种产教研融合育人平台,积极参与筹建中国农业大学云南现代种业研究院,大力支持建设三亚国际玉米研究中心、涿州作物分子育种创新中心和烟台现代种业研究院,增设了以现代种业创新为龙头的河北邯郸鸡泽试验站、农业现代化试验区吴桥乡村振兴研究院,农院人的精神、知识、技术与服务随实验场站一起,在祖国大地各处落地生根,为筑牢我国粮食安全根基添砖加瓦。

四、牢记“国之大者”,履行工会使命担当,获一流业绩

农学院工会牢牢把握工运时代主题,履行好维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责,在学院积极开展健康义诊、体育锻炼和师生联赛等团体活动,推进“网上+网下”工会服务体系建设。举办荣休会、离退休教师座谈会,走访慰问老教师;举办新入职教师座谈会、青年教师交流会等,切实增强广大教职工的获得感、幸福感、安全感。学院工会大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,广泛动员教师服务“国之大者”。

图15 工会活动

近年来,学院在党建和思想政治工作上,频添新品牌,引领全国涉农学院发展,在红色1+1等各类评选中获得多项奖励;在人才队伍建设上,打造了一支结构合理、质量优良,助力一流学科建设的一流队伍;在人才培养上,构建了三全育人、五育并举的新时代育人体系,所有专业均为国家级一流本科建设专业;

图16 党建工作中的奖项

在科学研究上,坚持“顶天立地”学院获国家技术发明奖二等奖2项、国家自然科学奖二等奖1项,省部级科技奖15项。

图17 国家技术发明奖和国家自然科学奖

累计发表SCI论文600余篇,在《Science》《Nature》杂志上发表论文3篇;

为夯实粮食安全根基,培育了一大批重大品种,转化了一批育种技术,相关研究成果入选2022中国十大科技进展等;

图18 《Science》《Nature》论文

在社会服务方面,组建全国农学院协同发展联盟,不断完善教学、研发、推广“三位一体”的服务体系建设,努力打造省、市、县、乡等全区域乡村振兴样板。

图19 打造乡村振兴样板

学院荣获“北京高校先进基层党组织”称号(2017年)、入选教育部首批“三全育人”试点学院(2018年)、获“全国脱贫攻坚组织创新奖” (2019年)、获“全国脱贫攻坚先进集体” (2021年)、获全国教材建设先进集体(2021年)、获北京市“工人先锋号”(2022年)、获“全国工人先锋号”(2023年)。

图20 农学院所获国家级奖项

与党同心,跟党奋斗,高举旗帜,勇担使命,不忘初心,与时俱进。农学院工会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在校党委和校工会的关心指导下,凝聚学院职工成为一支有情怀、有能力、思想团结、坚实可靠的奋斗队伍。解民多艰,赤诚报国,踔厉奋发,笃行不怠,以旗舰的定位,以先锋的精神,抢抓机遇,乘势而上,奋进新征程!