【农声讲坛】丘成桐:从清末与日本明治维新到二战前后的数学人才培养之比较

在明治维新以前,除了江户时代关孝和创立行列式外,日本数学成就远远不如中国,但到了19世纪末,中国数学反不如日本,这是什么原因呢?本次讲座就由丘成桐教授从19世纪中日接受西方数学的过程、20世纪初叶的日本和中国数学之对比这两大方面来和我们一同分析造成上述现象的主要原因,感受数学大师眼中的学习方式和兴趣培养。

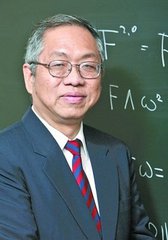

嘉 宾:哈佛大学终身教授 丘成桐

主 题:从清末与日本明治维新到二战前后的数学人才培养之比较

时 间:2016年12月24日(周六)上午10:00(请提前15分钟入场)

地 点:食品学院报告厅(东区)

【嘉宾介绍】

丘成桐教授,美籍华裔数学家,哈佛大学终身教授,囊括菲尔兹奖(“数学界的诺贝尔奖”,1982)、克雷福特奖(弥补未设数学诺奖而专设的世界级大奖,1994)和沃尔夫奖(“数学家终身成就奖”,2010)三个世界顶级大奖。香港中文大学学士,美国伯克利加州大学博士,先后在普林斯顿高等研究院、纽约州立大学及斯坦福大学任教,后出任香港中文大学数学科学研究所所长及香港中文大学博文讲座教授。对微分几何学作出极为重要的贡献,于1976年证明了卡拉比猜想(Calabi Conjecture),轰动世界数学界,随后成果叠现,解决了史密斯猜想、爱因斯坦猜想、实蒙日-安培方程、狄利克雷问题、闵可夫斯基问题、镜猜想以及稳定性与特殊度量间的对应性等一连串世界数学难题,以他的研究命名的卡拉比-丘流形在数学与理论物理上发挥了重要作用。丘对微分几何和微分方程进行重要融合,影响深远。其后,继续在几何、拓扑学、物理学领域内作出许多成就。

【学生评价】

丘成桐教授学识之渊博和见解之精辟不必多说,最让人印象深刻的,以至于不得不使人生出敬佩的是他对青年、对学生,尤其是对中国青年学生不懈的勉励与栽培。丘先生解过许多数学难题、也得过不少国际奖项,这当中的任何一样都能使他在学生们的眼中高大崇高起来,但他却不端架子,一心培养学生、在做学问、为人师时都颇有情怀,正是我辈学习的榜样。

欢迎广大感兴趣的师生参加!

附:

此次农声讲坛为院级素质教育讲座,予以农学院、园艺学院、植物保护学院本科生一定的综合测评加分。

农学院、植物保护学院、园艺学院、理学院分团委

2016年12月21日