Nature Communications | 农学院李金杰、李自超团队揭示水稻CTB5自然变异促进高原粳稻冷适应性的遗传基础和分子机制

水稻起源于热带和亚热带地区,在其整个生长发育时期对低温冷害表现出显著敏感性。其中,孕穗期低温冷害会干扰幼穗分化和小孢子发育,导致花粉败育和结实率下降,从而直接影响稻谷的产量和品质。迄今为止,水稻孕穗期耐冷基因资源较为有限,对于孕穗期耐冷性的分子机制了解甚少。因此,克隆水稻孕穗期耐冷基因并解析其分子机制,具有重要理论意义和应用价值。

云南高原粳稻区是中国少数特殊的稻作区之一,约60%的粳稻常年种植在海拔1500-2700米的高原地带。这一独特的地理生态环境经过长期的自然选择与人工选育,孕育了丰富的高原粳稻种质资源。这些种质展现出显著的冷适应能力,为水稻耐冷遗传研究和品种改良提供了宝贵材料。然而,高原粳稻适应低温胁迫的遗传基础和分子机制尚不明确。

2025年1月25日,中国农业大学李金杰/李自超教授团队在Nature Communications期刊在线发表了一篇题为“Natural variation of CTB5 confers cold adaptation in plateau japonica rice”的研究论文(https://doi.org/10.1038/s41467-025-56174-5)。该研究揭示了CTB5调控水稻孕穗期和苗期耐冷性的分子机制,并阐明了其在促进云南高原粳稻冷适应性驯化过程中的重要作用。

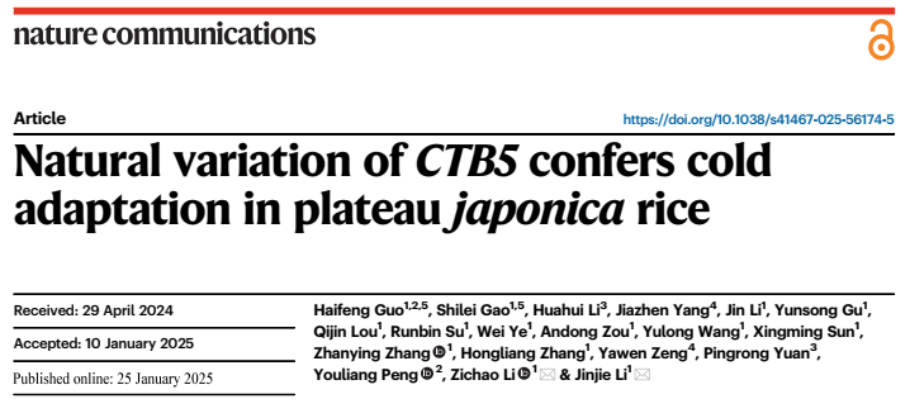

在前期研究中,该团队利用云南耐冷高原粳稻昆明小白谷和冷敏感粳稻Towada构建的遗传分离群体,发掘出一个稳定的孕穗期耐冷位点qCTB7。本研究经过精细定位与候选基因分析,将该位点缩小至35kb区间,确定HD-Zip转录因子OsHox14是qCTB7最可能的候选基因,命名为CTB5(Cold Tolerance at the Booting stage 5)。通过遗传互补、过表达、RNAi以及基因敲除等转基因功能验证实验,证实了CTB5能够正向调控水稻孕穗期耐冷性。

图1. CTB5正调控水稻孕穗期耐冷性

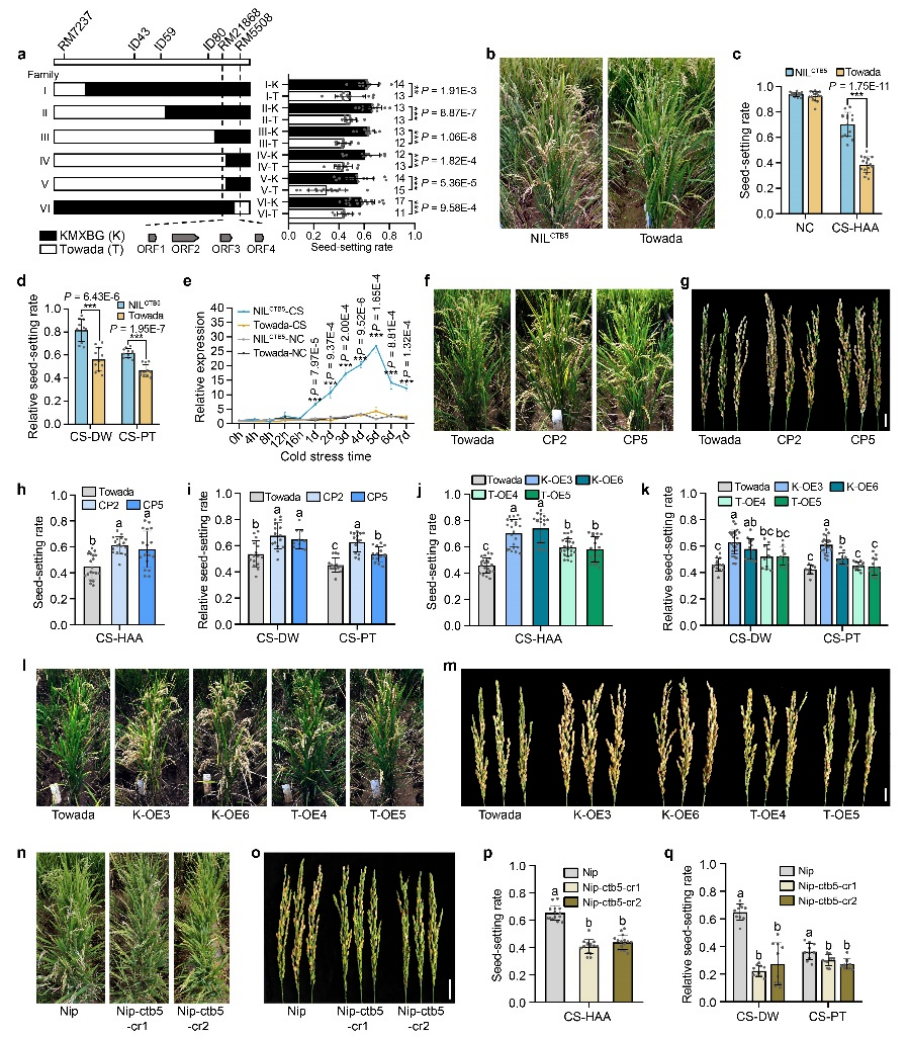

为了解析CTB5的耐冷分子机制,通过酵母文库筛选鉴定了CTB5的一个互作蛋白OsHox12。实验结果显示,CTB5能够与OsHox12在细胞核内相互作用,并协同调控水稻孕穗期耐冷性。转录组测序和激素外施实验显示,在低温条件下,CTB5主要参与调控赤霉素代谢通路,外施赤霉素能够提高水稻在低温下的结实率。进一步的分子实验揭示了CTB5具有双重转录因子功能,抑制赤霉素降解基因OsGA2ox6并促进赤霉素合成基因OsGA3ox1的表达,通过促进低温下花药中活性赤霉素的积累,维持绒毡层正常发育和花粉育性,从而提高水稻孕穗期耐冷性。

图2. CTB5通过调节OsGA2ox6和OsGA3ox1调控低温下赤霉素含量与花药发育

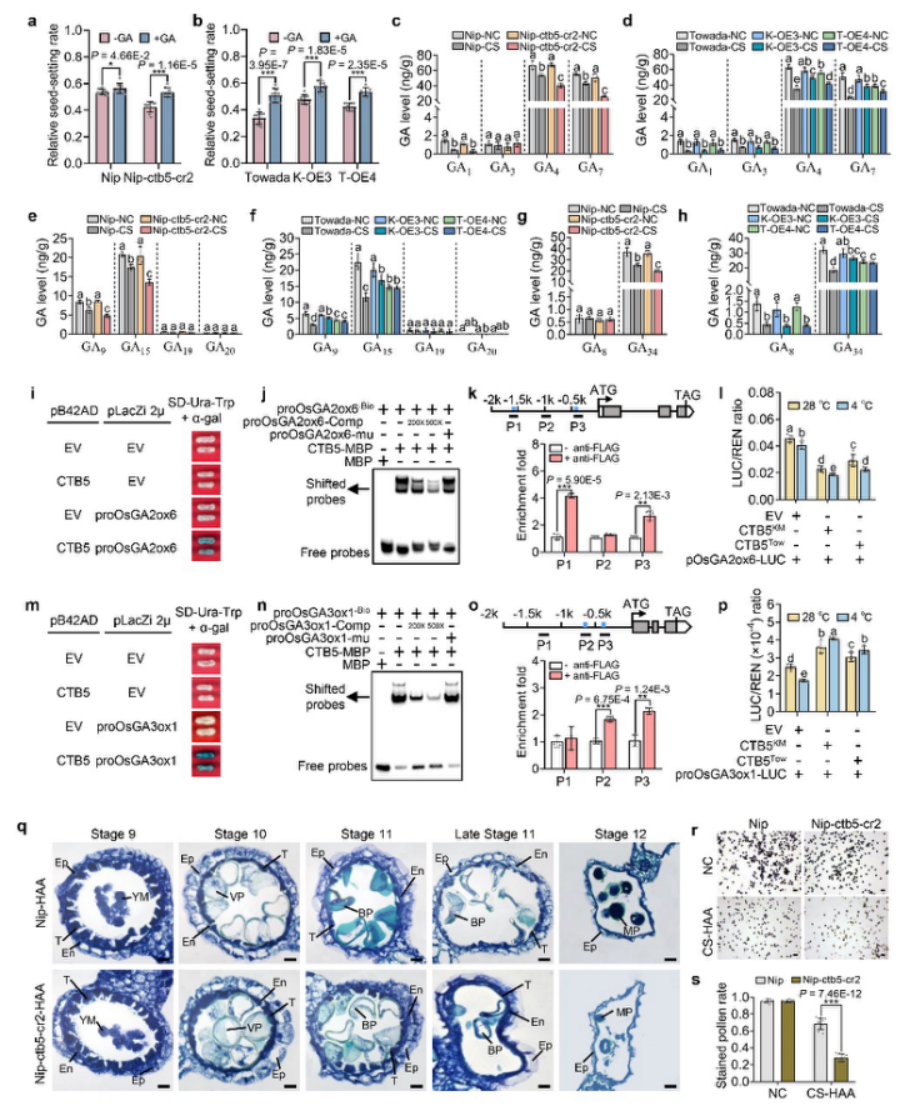

除了在幼穗和花药中表达外,CTB5也在水稻营养器官中表达。苗期耐冷表型评价结果表明,CTB5同样正向调控水稻苗期耐冷性。进一步的表达与分子生理实验表明,CTB5直接调控ABA受体基因PYL9的表达,通过增强幼苗中ABA信号转导和减少活性氧积累,提高水稻苗期耐冷性。

图3. CTB5通过调节PYL9调控水稻苗期耐冷性

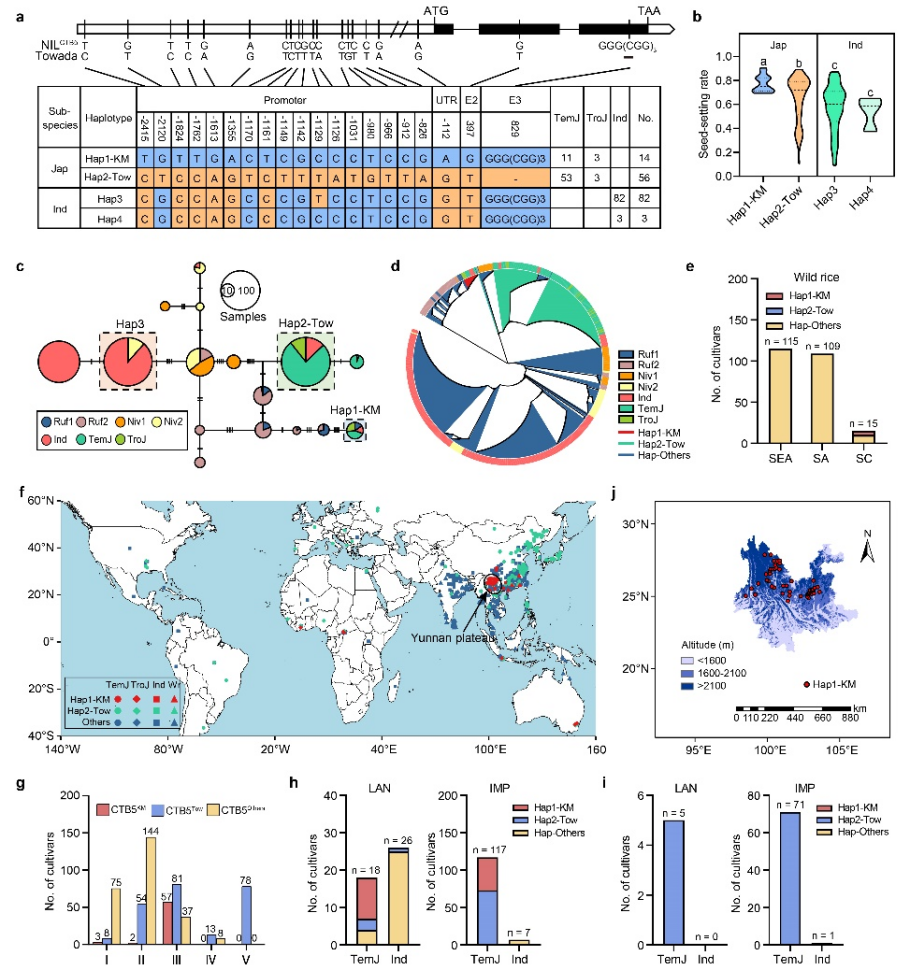

为了鉴定CTB5的优异自然变异,通过单倍型分析鉴定出昆明小白谷类型的单倍型Hap1-KM为CTB5的优异自然变异。通过构建单倍型网络和系统发生树,发现Hap1-KM起源于中国南方的普通野生稻。地理分布分析表明,Towada类型的单倍型Hap2-Tow在粳稻种植区广泛分布,而Hap1-KM主要分布于云南省的温带粳稻中,位于海拔1600米以上的高原地区。选择性清除分析和中性测验结果显示,CTB5在温带粳稻中受到定向选择,致使该亚群中核苷酸多样性显著降低。这些结果说明Hap1-KM起源于中国南方的普通野生稻,在粳稻的驯化与改良过程中促进了温带粳稻在云南高原地区的冷适应性。

图4. CTB5促进高原粳稻的冷适应性驯化

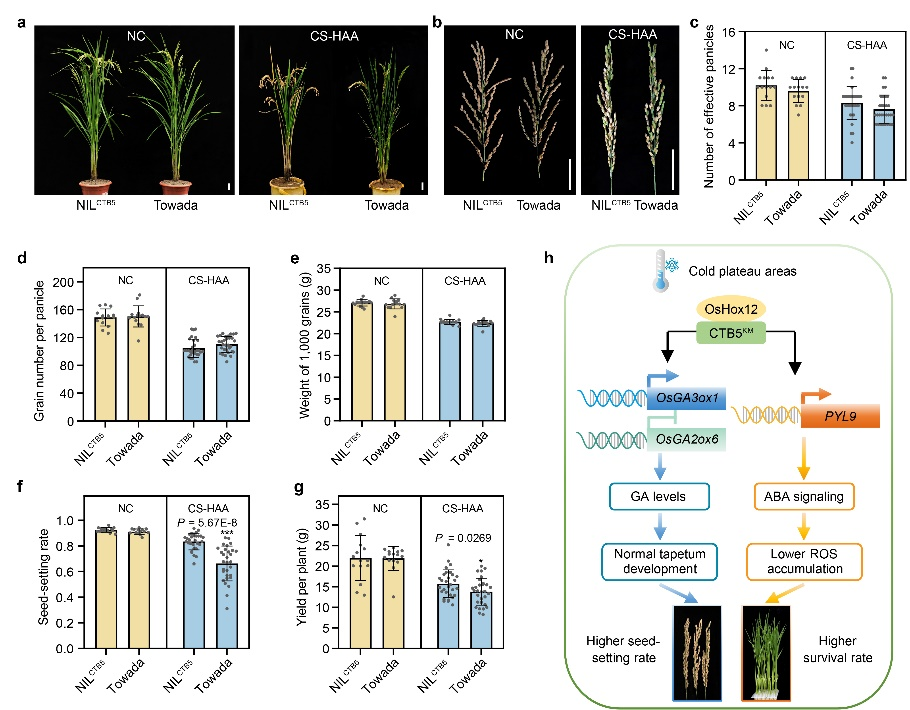

为了评估CTB5在水稻生长发育调控中的作用及其育种潜力,在北京正常温度条件和云南自然低温条件下考察了CTB5转基因株系及亲本材料的形态性状。结果表明,CTB5KM等位基因能够促进水稻在自然低温环境中的适应性生长,通过增强孕穗期耐冷性,减少自然低温环境下的稻谷产量损失。

图5. CTB5在自然低温环境下的育种潜力及其耐冷分子机制模型

综上所述,本研究通过正向遗传学途径克隆了水稻孕穗期耐冷转录因子CTB5,揭示了CTB5通过不同植物激素通路分别调控水稻孕穗期和苗期耐冷性的分子机制,阐明了CTB5KM等位基因在介导高原粳稻冷适应性生长与驯化过程中所发挥的重要作用。研究结果不仅深化了对高原粳稻冷适应驯化的理解,也为耐冷育种提供了重要的基因资源。

中国农业大学农学院水稻研究中心李金杰教授和李自超教授为论文的通讯作者,博士后郭海峰以及博士研究生高石磊为论文第一作者。云南省农业科学院曾亚文研究员、袁平荣研究员、李华慧副研究员和杨加珍副研究员在云南自然低温表型鉴定方面给与了大量支持。研究工作还得到黑龙江省农业科学院马文东研究员和郭震华副研究员的大力支持。中国农业大学张洪亮教授、彭友良教授、张战营副教授和孙兴明副教授参与了此项工作。该研究得到农业生物育种国家科技重大专项、云南省科技厅基础研究专项重点项目、国家自然科学基金面上项目和中国博士后科学基金的资助。